就活事情

新卒採用

新卒一括採用というのは日本独特と言われるが、アメリカにも新卒採用というのはある。たとえば、投資銀行やコンサルティング、監査法人などでは、日本企業のように、毎年、新卒を雇って、新卒向け研修を行っている。 ※1

「新卒採用」をうたっていない企業では、通年で空きが出れば採用するという形で、初級レベル職など新卒の経歴に合った職に応募する。希望の企業で空きがなければ、また卒業後就職ができていなければ、パートタイム社員として入社し、その後、フルタイム(正社員)への昇格を狙う学生もいる。

<就活時期>

アメリカの大学の卒業時期は5月だが、採用時期については、業界や企業によって異なる。上記のような新卒向け研修を行う企業では、卒業前年(3年生)の秋にリクルートを始め、11月終わりにオファーを出すところもある。また、これらの企業では、夏休みのインターンを積極的に社員として採用するため、学生は3年生の間にインターンシップをすることが求められる。

一方、新卒向け研修プログラムを提供していない企業では、卒業年の春など遅めにリクルートを開始する。

学生は、卒業時に就職するには、下記のようなスケジュールで、少なくとも半年前には就職活動を始めるようにアドバイスされる。もちろん、1年前に就活を始める学生もおり、インターンシップをするのであれば、1年前には準備が必要である。

10~11月: 業界や企業の調査。企業のリストアップ。

12~1月: ネットワーキング。OB/OGに連絡を取ったり、業界人に接触。

2~3月: 履歴書作成。面接の準備。

4~5月: 応募、面接。

応募は、卒業年の1月ごろに増え、5月にピークに達し、夏の間も続く。

※1.

これらの”エリート”企業では、一定のトップ校からしか採用しないケースも多い。某州立大学で数学で博士豪を取得した学生は、指定トップ校ではなかったため、投資銀行に門前払いされ、大学教員となった例などがある。

<就活手段>

新卒が就活をする方法としては、下記がある。

・大学のキャリアセンター

・キャンパスリクルーティング

・ジョブフェア/キャリアフェア

・インターンシップ

・ネットの求人広告

・ネットワーキング(人脈)

・人材紹介会社: 主に中途採用向け

ネットワーキング

上記で挙げた「人脈」は、非常に重要な就活方法である。アメリカでは、就活に限らず、ビジネス全般においてネットワーキング(人脈作り)が不可欠と言われ、皆、ネットワーキングに精を出す。

日本では、以前、ある出版社が「著者の紹介状あるいは社員の紹介があること」という募集広告を出して、物議をかもした。日本では「コネ=縁故採用」と考えられているためであろうが、これは「採用基準に満たないのに有力者の子女だから採用する」というのとは異なる。「著者や出版社の社員の紹介」が応募条件であれば、著者や出版社の社員と知り合えるよう工夫すればいいのであって、誰にでもチャンスはある。「コネ(人脈)作りも実力のうち」なのだ。

アメリカでは、求人の7割が公募されず、このように人脈を通じて決まると言われる。自分の人脈を使って口コミで紹介してもらうというのは就職戦線を抜きんでる有効な策であり、企業にとっても、公募して、何十万人どころか、百万人単位の応募者を選考するよりも効率がいいのである。

総合コンサルティング会社、アクセンチュアでは、元々、社員の紹介による採用が多かったのだが、数年前から会社のサイトの求人広告に”Get Referred” (照会してもらおう)というボタンを設けている。応募者が履歴書をアップロードした後、応募者のリンクトインやフェイスブックのコンタクトにアクセンチュアの社員や元社員がいるどうかを自動的に検索できるようにし、いれば、その人に「照会してください」というリクエストを送信できるという仕組みである。同社では、将来、ソーシャルメディアを通じた紹介が新入社員採用の8割に達し得るという。

実績や業界の人脈ができているであろう中途採用の人材はもちろんのこと、アメリカでは、新卒でも、希望する業界や分野の人とは、日ごろからソーシャルメディアを通じてネットワーキングしておくことが必須と考えられているのである。

転職事情

OECDの統計によると、一社での在籍年数が10年前後のヨーロッパ各国に比べても、その半分以下のアメリカは、先進国中、もっとも転職回数が多い。こうした背景には、アメリカの雇用契約では一部の例外を除いて、当事者が理由なく解雇・退職ができる「随意雇用」が基本であるということがある。一方、ヨーロッパでは、社員の解雇が容易ではない国が多い。

最新のアメリカ政府による統計では、転職回数やひとつの会社での在籍年数は、下記のとおりである。

<転職回数>

米労働省労働統計局によると、アメリカのベビーブーム世代(1957年~1964年生まれ)は、18~50歳の間に、12近くの職に就いた(12社の会社に在籍した)という。※2 ただし、その半数近くは25歳になるまでに勤務したものであった。年齢を増すとともに転職回数は減り、18~24歳の6年の間に平均5.5社、25~34歳の間では4.5社、34~44歳の間では2.8社、45~50歳では1.7社だあった。

つまり、アメリカでも、若いうちは職を転々としても、経験値、役職が上がるとともに、ひとつの会社、職に落ち着くということである。

<在籍年数>

2018年の同労働統計局の統計では、アメリカ人就労者の在籍年数の中央値は4年で、2016年と比べて変わっていなかった。ただし、大卒以上の就労者では5年で、大卒未満者より少し長い。

また、当然ではあるが、年齢別でも、若い就労者より年配の就労者の方が在籍年数が長く、55~64歳では10年、25~34歳では3年に満たなかった。60~64歳の57%が、その時点で同じ企業に10年以上勤務していたが、30~34歳では、わずか12%であった。つまり、大学を卒業して10年同じ企業に勤めている人というのは、アメリカでは稀であるということだ。

また、民間部門に比べ(4年未満)、公的部門で働く就労者の方が在籍年数が長い(7年未満)という結果も出ている。民間部門では、鉱業と製造業がもっとも長く5年で、一番短いのは、2年のホスピタリティ業だった。こうした傾向は、公的部門や鉱業・製造業の就労者は年齢が高いというのが最大の要因と考えられる。

職種別では、管理職とホワイトカラー職が一番長く5年で、次に法務や教育が続く。一番短いのは、3年未満のサービス職であった。とくに飲食業では2年を切っている。

※2.

1979年から当時14~22歳の1万人近くの男女を継続調査。

<転職の理由>

アメリカでも、今の60代までは、同じ会社に20~30年働くという人は珍しくなかった。しかし、1980年代に企業の都合によるレイオフが一般的となり、20代の間に数回レイオフに遭うということも珍しくなくなった。そのため、職の安定も期待できず、企業への忠誠心も育たなくなった。

近年は、アメリカ企業の3社に2社が「契約社員なしでは存続不可能」というほど契約社員が増え、企業側にも短期勤務への抵抗が減っており、今では、「一つの職場に最低1~2年は留まるべき」いうのが目安と言われる。

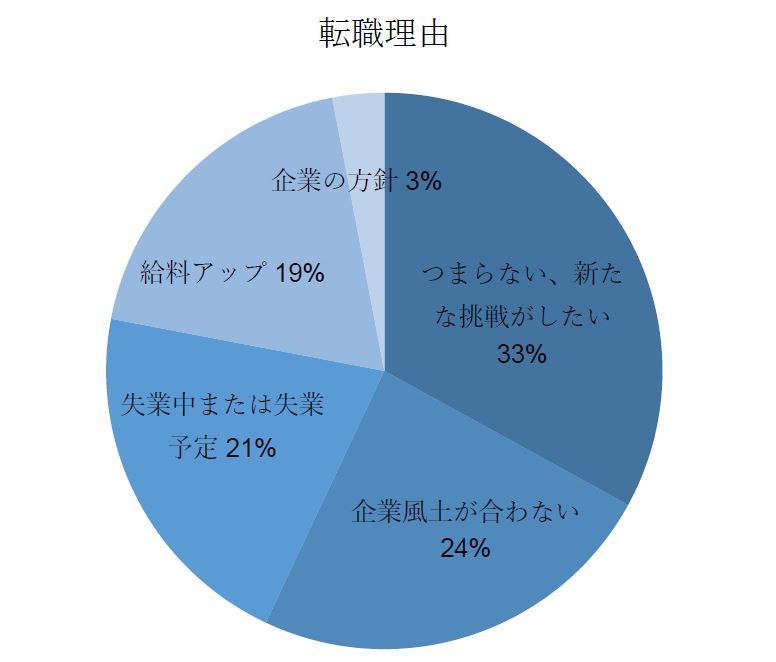

具体的な転職の理由としては、2018年1月に5000人のホワイトカラー就労者を対象に行われた調査では、「つまらない、新たな挑戦がしたい」というのが33%で、もっとも多かった。次に「企業風土が合わない」(24%)で、「給料アップ」(19%)は、この調査に限らず、最大の転職理由としては挙げられないことが多い。

こうした結果からも、社員の定着率を上げるには、社員に新しいことに挑戦したりして成長できる機会を与える環境作りが大事であることがわかる。なお、近年、アメリカでは、社員エンゲージメントを重視する企業が増えている。※3

※3.

社員が仕事に意欲を持ち、会社の理念を共有して自発的に会社に貢献しようという姿勢。離職率の低下や生産性の上昇、引いては利益向上につながると考えられている。

ミレニアル世代

アメリカでは、2000年代に成人しているという意味で、1981年~1996年生まれの世代が「ミレニアル世代」と呼ばれるが、2025年にはミレニアル世代が労働人口の75%を占めると予想されている。すでに、社員の半数以上~3分の2を同世代が占めるというアメリカ企業が出てきている。そのため、この世代の傾向やニーズを理解することが、社員の定着率を上げる上で欠かせないと考える企業が増えている。

アメリカでも、若い世代に対し、「転職が多すぎる」「我慢が足らない」「すぐに報われることや非現実的なフレキシブルな勤務体系を求めすぎ」との批判がある。しかし、2017年に1500人のミレニアル世代を対象に行われたアンケート調査では、回答者の90%近くが「毎年、昇給があり、かつ昇進できるのであれば、同じ会社(職)に10年勤める」と答えている。さらに、77%が「長期で安定した職が得られるのであれば、給料が減ってもいい」と答えており、意外にも、この世代が職の安定を重要視している傾向がうかがえる。

逆に言えば、「毎年、昇給が得られず、昇進の見込みがないのであれば、いつでも転職する」ということでもある。

また、回答者の68%が「気に入っていれば、今の仕事には最低3年は在籍する」と回答しており、ひとつの仕事に3年は費やした方がいいと考えていること、気に入らなければ3年未満で転職するという姿もうかがえる。

なお、上記調査では、転職の理由には、「他に、よりよいチャンスがあった」が36%で、「引っ越さなければならなかった」が24%だった。

転職しないことのリスク

終身雇用が崩れつつある日本でも、最近では「転職しないことのリスク」が語られるようになった。

アメリカでは、昇給率が年平均3%ほどのため、大幅な給料アップを目指すには転職した方がいいという考えがある。

また、キャリアを伸ばしたいのであれば、少なくとも3~5年ごとには転職すべきだとも言われている。とくにIT業界など、変化が激しく、適応性や柔軟性が必要とされる分野では、転職回数が少ないことがマイナスにも見られる。一つの会社に10年も勤務している人は「他社が求める能力やチャレンジ精神がないのか」と疑われるのだ。

就労者にとっても、同じ組織に長年勤めていると、新たな経験やチャレンジを得ることが難しくなり、とくに社会の変化が速くなった今、業界や世界の動きに取り残されてしまうのではないか、という危機感もある。

キャリア構築は自己責任

アメリカでは、元々、「自分の人生をコントロールするのは自分自身」という考えが強いが、キャリアにおいても、企業に任せるのではなく、自分で築くものだという考えが主流である。

勤務企業で昇給や昇進の機会がないのであれば、自ら行動を起こし、転職して掴むべきと考え、そのために、常に自分のスキルを磨き、市場価値を高めようと努力する。※4

2016年に5000人以上の成人アメリカ人を対象に行われたアンケート調査では、半数以上が「職場での変化についていくために、働き続ける限り、新たなスキルを習得し続けることが不可欠である」と答えている。また、回答者の72%が、「今日の経済で成功するために必要なスキルと教育を備えておくことの責任の多くは、個人にある」と答えており、責任が小学校(60%)や大学(52%)、企業(49%)、州政府(40%)、連邦政府(35%)にある、と答えた割合よりも高い。

※4.

もちろん、こうした人は意識が高く、やる気のある人で、そうでない人も多数存在する。

このように、アメリカ人、とくに大卒のホワイトカラー就労者の間では「自分のキャリアは自分で築く」という考え方が浸透している。そのため、採用時には、応募者が「自分のキャリアを描ける」ということが重要になる。つまり、「この会社で、どういう仕事をして、どういう成果を期待されるのか」が見えなければならない。また、給料も上司と交渉するのが一般的であり、 待遇に不満があれば、不満を述べ、改善されなければ、さっさと辞める。

「日本で働きたい」という人には、「日本文化が好き」で、日本の慣習もある程度は理解している人が多いだろうが、アメリカ人を雇用しようというのであれば、こうしたアメリカ人の一般的な就職・転職観は理解しておくべきだろう。

掲載内容は、作者からの提供であり、当社にて情報の信頼性および正確性は保証いたしません。

【海外の転職に対する考え方】日本とアメリカの事情を徹底比較についての記事

https://job-q.me/articles/1436

※外部サイトに移動します。