日本におけるイギリス人就労者

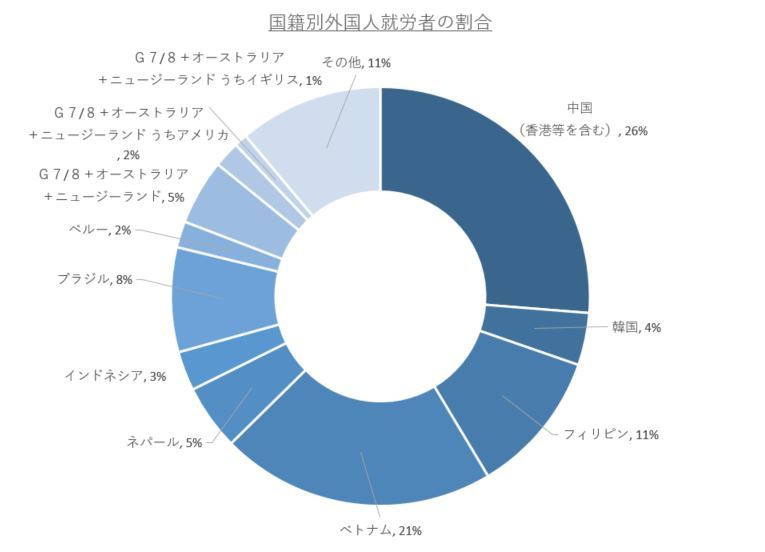

下記のグラフに見るように、日本で就労する外国人の7割以上がアジアの国々からで、イギリスを含むG7およびオーストラリアとニュージーランドからの就労者は、外国人就労者全体の5%(約7万7000人)に過ぎない。ただし、ヒューマングローバルタレント株式会社では、これまでイギリス人の雇用が比較的多いことから、今回、イギリスを取り上げることになった。

在留資格は、G7およびオーストラリアとニュージーランド就労者の間では、「専門的・技術的分野の在留資格」が59%(約45.000人)と、ホワイトカラー職の割合がもっとも多い。

また、イギリスでの学費の高騰から、中東欧やアジアなど、学費や生活費の安い大学に留学する若者も増えている。ただし、日本への留学生は、フランス、ドイツ、イタリア、北欧などに比べ少ない。(※2)

※1.厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(平成30年10月末現在)』

※2.日本学生支援機構『平成30年度外国人留学生在籍状況調査結果』 高等教育機関における留学生受入れ状況

日本での就労動機

昨夏のレポート『先進国からの人材採用』で書いたように、「日本で働いてみたい、住んでみたい」という人は、先進国では“主流の”“平均的な”人物ではない。端的にいえば、「バリバリ働き、出世して成功したい」という人たちではないということだ。イギリスでは、大学のランキングによって新卒の足切りを行う企業が多いが、エリート大卒の優秀な人材が日本にやってくるとすれば、イギリス企業や他の外資系企業の駐在という形となる。

自ら自力で日本に渡って働きたいという人は、日本文化や日本のサブカルチャーに興味があり、憧れの日本に住むために、そのライフスタイルを支えるための手段として、日本で職を得たいという人が多い。

イギリスの就活事情

まず、イギリスの大学は三年制である(修士課程は一年)。イギリスの大学は9~10月から始まり、5月に卒業するところが多い。

<実務経験重視>

イギリスでのアンケート調査では、卒業生の75%が、在学中に実務経験(有償・無償を含む)を得ており、その半数が、それが「キャリア選択に影響を与えた」と答えている。企業側も、半数近くが(48%)が「採用にあたり、仕事に関連のある実務経験が重要」、さらに61%が「大学での成績より実務経験の方が重要」と答えている。

このように実務経験重視の傾向から、通常の大学のキャリアセンターやキャンパス・リクルーティング、ジョブフェアなど以外に、下記のような就活手段が用いられている。

インターンシップ

インターンシップは1~3ヵ月が主流だが、半年~1年という長期も増えており、大学二年目と三年目の間、または三年目を休学してインターンシップをする学生もいるという。

イギリスでは、2週間を超えるインターンシップは有償でなければならず、最低賃金の支払いが法律で義務付けられているが、無償または「ボランティア」という形で支払いを行わない企業も少なくないという。学生側も、インターンシップの機会を得ただけでラッキーという感覚で、数カ月、無償で働くケースが少なくない。こうした学生は、インターンシップをしながら、週末はアルバイトで生活費を稼がざるを得ない状態だという。

Graduate Scheme

イギリスには、新卒向けにGraduate Schemeという制度がある。大学卒業後、1~2年、研修という形で企業に勤務し、実務経験を得るものだが、学生は、その間に、正社員として雇ってもらうことを目指す。有給であり(業界によって年270万円~560万円ほど)、福利厚生も得られる。

Graduate Schemeに応募するには、新卒である必要はなく、卒業後1~2年してから応募することも可能である。

ただし、各企業の募集人員には枠があり、競争率は高い。たとえば、2018年、英国営医療サービスのNHS(国民保健サービス)では、200人の求人に対し、1万7000人の応募、ある有名法律事務所では、80人の求人に対し、1300人の応募があったという。選考過程は、正社員採用と変わらず、履歴書、適性診断、面接などから成る。

研修生として働く間に、企業内で、さまざまな部門を経験することもでき、実務経験やスキルの習得ができることが、新卒にとっては大きなメリットである。企業にとっても、正式に雇用する前に、人材を試すことができるという利点がある。

見習い制度(Apprentice)

従来、見習い制度と言えば、職人的仕事の職業訓練と考えられていたが、イギリスでは、2015年に、見習いをしながら大卒や大学院を卒業できる新たなプログラムが加えられた。これは、大学と企業が共同で作成したカリキュラムの下、大学での授業と職場での実務経験を合わせて、学士号や修士号が得られるというものだ。

このプログラムは、親の収入などによる教育格差が広がっていることから、家庭環境にかかわらず教育機会を均等化することを目的に導入された。参加者は、学費を払うことなく、賃金を得ながら、大学・大学院も卒業できるということである。

これによって、弁護士、会計士、エンジニア、管理職などのホワイトカラーの職種でも見習いが可能となり、有名企業でも取り入れられている。

見習い期間は、レベルや経歴によって異るが、1年~6年で、完了した時点で、その職を遂行できるだけの能力・スキルを備えていると見なされる。

「見習い」にも、法律で最低賃金の支払いが義務付けられているが、19歳未満の見習い向け最低賃金は、3.9ポンド(546円)と通常より低く設定されている。見習いに関わる費用は、政府と企業が負担する。大企業は見習いの給料の0.5%を税金として納め、中堅企業は研修費用の5%を負担し、残りは政府が負担、小企業では16~18歳(その他特定の層)を雇えば、政府が全額負担する決まりだ。(ただし、見習い制度が悪用されたり、新たな見習い雇用が激減するなど、問題も表面化している。※3 )

見習い制度に応募できるのは16歳以上だが、主に高校を卒業した18~19歳が対象で、フルタイムの学生でない限り参加できる。その他、見習いのレベル(職種)によって、成績などの応募条件は異なる。

見習い制度利用者は、最低週30時間は働き、職場以外での時間の少なくとも2割は大学や研修などに費やしてよいことになっている。自宅学習やオンラインコースなどの利用も可能である。

見習い制度には、大卒者よりも、早く実務経験が得られるというメリットがある。イギリスでも、学生ローンを借りる学生が多く、平均的な学生は、卒業時に5万ポンド(700万円近く)の借金を抱えている。そのため、大学に行くよりも、「よい職を得るのに大学に行く必要はない」「見習いになった方がいい」という若者や親が増えているという。

※3.機会の少ない層向けの制度であるのに、上級管理職がMBAを取得するのに利用したり、既存の職を”見習い”に呼称を変更して補助金を得たりといった悪用が表面化。また見習い税による雇用・訓練向け資金を返上する大企業が増加。昨年11月には新たな見習いが2割以上減少。

転職事情

イギリスでは、平均して5年ごとに転職すると言われており、在籍年数の中央値が4年のアメリカと比べると、少し長い(ただし、アメリカでも、大卒以上の就労者では5年である)。

イギリスの大手求人サイトがユーザ1200人を対象に行ったアンケート調査では、回答者の74%が「度重なる転職は許される」と回答している。この傾向は、若いほど顕著である。さらに半数近く(47%)は「一年未満で転職をしても許される」と答えており、この割合は18~24歳の間では65%と、さらに高い。

また、業界や職種によっても異なり、デザイナーでは75%、IT就労者の67%が「一年未満で転職をしても許される」と答えている。

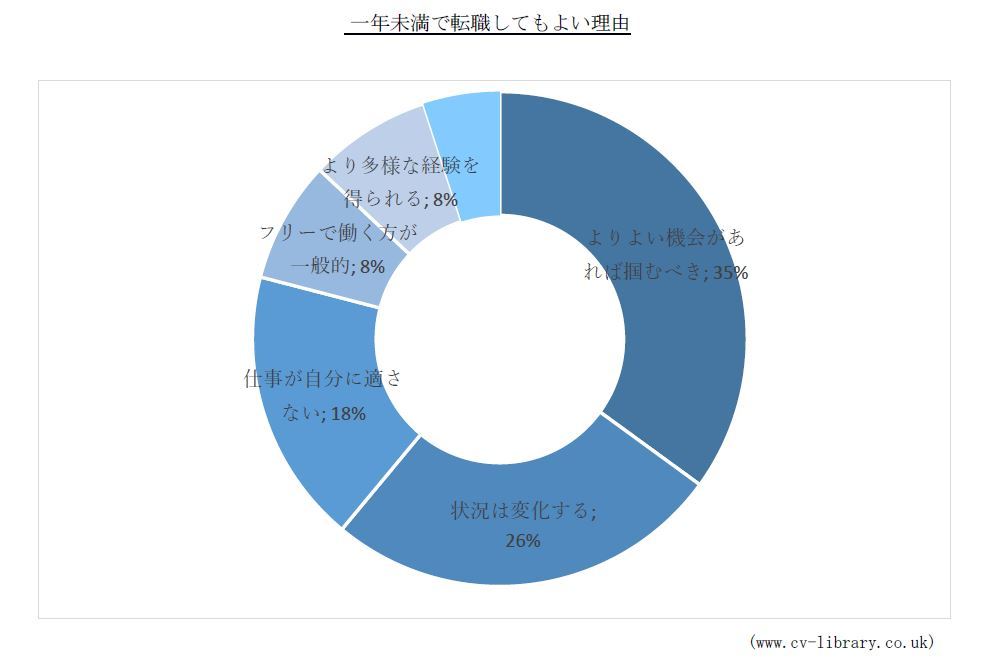

一年未満で転職をしてもよいと考える理由は、下記のグラフで見るように、35%が「よりよいチャンスが訪れれば掴むべき」、26%が「状況は、よく変化するため」、18%が「仕事が自分に適していないのであれば」であった。

また、上記回答者の37%は「人生で10回は転職する」と答え、21%は「社員に二年以上勤めてもらおうという企業は非現実的」とも言う。

ただし、上記で見たように、回答者の半数以上は、一年以内の転職に対しては否定的である。その理由は、「その職・企業を正当に見極められない」(33%)、「転職に不利」(29%)、「職業倫理にそぐわない(unprofessional)」(20%)などだ。

新卒向け雇用市場

今年、イギリスでは初級レベルの求人は少ないと報じられている。2019年には、新卒採用は前年比18%増だったが、今年は3%のみに留まっており、2016年以来、最悪の伸びだという。

イギリスでは、過去10年で創出された雇用340万のうち、250万は熟練者向けで、新卒向けではない。また、50万が低スキルの単純作業であり、新卒には厳しい市場が続いている。2017年時点で、大卒の3割が就いている仕事に必要な学歴以上の学歴を有していた(overqualified)というのは、こうした雇用市場を反映しているといえる。

こうした中、海外で就職を希望する若者は少なくない。これまでは、自由に移動し、就職できたEUが人気であった。(2017年1月時点で、78万人強のイギリス人がアイルランドを除くEU諸国に居住し、そのうちの66%の52万人弱が就労年齢であった。)

EU離脱後は、それぞれの国での居住・就労条件を満たす必要が出てくるため、日本を含みEU以外の国を視野に入れる若者も出てくると思われる。

※4.コロナウイルス騒動以前の数字。

掲載内容は、作者からの提供であり、当社にて情報の信頼性および正確性は保証いたしません。